Важный навык, которым должен обладать каждый турист, — разведение костра в зимнее время. Несмотря на то что в России самая крупная природная зона — тайга — занимает 60 % территории страны, у нас есть и степи, и полупустыни, и тундра, и субтропики. Каждой из зон свойственен свой древесный состав лесов либо их полное отсутствие. И если вы знаете и учитываете свойства и особенности климатической зоны и преобладающих в ней лесов, проблем с разведением жаркого и безопасного костра не возникнет.

В этой статье рассмотрим, в чём сложности разведения костра зимой, какие дрова выбрать, с помощью чего разводить огонь, как организовать место и какой тип костра выбрать.

Предприниматель, заядлый турист и охотник. С детства проводит ночи в тайге. Увлекается сплавом на каяках и рафтах. В свободное от работы время любит кататься на мотоциклах эндуро.

В чём сложность разведения костра в зимнее время

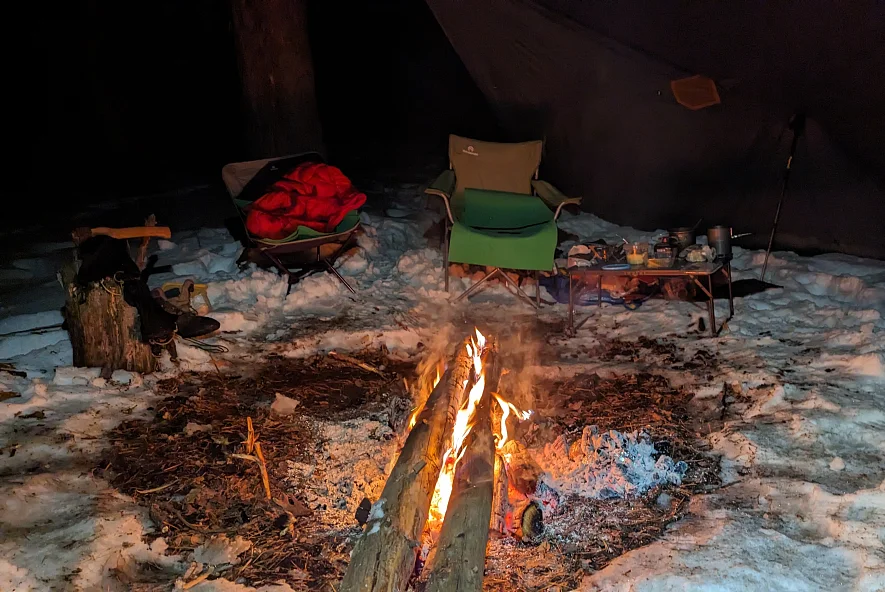

Костёр в зимнем походе – мероприятие ответственное. От своевременности и оперативности организации костра зависит общее психофизическое состояние группы. На костре готовят пищу, возле него все согреваются и сушат снаряжение. Нередки случаи, когда жизнь и здоровье напрямую зависят от умения быстро развести костёр.

В зимнем лесу разведение костра — задачка со звёздочкой.

- На поиск дров и розжига приходится тратить больше времени, трудно передвигаться по сугробам.

- Важным препятствием в разведении огня становится главный аспект зимнего похода — холод. Руки мёрзнут и не слушаются.

- Требуется больше времени на подготовку костровища: необходимо расчистить снег, чтобы костёр не утонул в нём, либо использовать дополнительное снаряжение, которое утяжелит и без того солидную зимнюю укладку туриста.

- Зимой сокращается продолжительность дня, а значит, дров потребуется больше, а заготавливать их надо быстрее.

Выбор дерева для дров

Для разведения костра в полевых условиях подходит только условно сухая древесина, так как полностью высушенную древесину в естественных условиях практически невозможно встретить. Живые деревья, стволы, которые полностью лежат на земле, а также трухлявые деревья не подойдут, так как в них присутствует много влаги.

Стоит иметь в виду, что валка сухостойных и погибших деревьев запрещена законодательством. Для разведения костров можно использовать только валежник. Закон определяет валежник как дерево, соответствующее хотя бы двум из следующих критериев:

- полное отсутствие на ветвях хвои или листвы;

- наличие на ветвях легко осыпающейся хвои или листвы жёлтого или бурого цвета либо сухой хвои или листвы;

- полное или частичное отслоение коры от ствола дерева;

- изменение цвета древесины (значительно темнее естественного цвета древесины, либо серого, либо тёмно-коричневого цвета);

- наличие на древесине стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха;

- присутствие следов заселения стволовыми вредителями;

- древесина на срезе при распиловке серая и сухая.

Нам не подходят деревья, полностью лежащие на земле. Если дерево при падении задержалось на кронах или стволах других деревьях, повалилось на другие деревья или находится выше земли на собственных ветвях — это наш выбор. Содержание влаги в таких деревьях будет минимально возможным.

Хвойные породы

Так как самые распространённые лесообразующие породы в России хвойные, на них мы и сосредоточим внимание, а точнее, на сосне, ели и пихте. Самое распространённое дерево страны — лиственница: её объемы занимают порядка 30 % от всех лесов России, но её древесина сложна в обработке и розжиге из-за высокой плотности. Кедр — ценная порода древесины; он весьма редок.

Плюсы: сосна, ель и пихта встречаются повсеместно за редким исключением. Их легко пилить и колоть, легко разжигать.

Минусы: сосновые, еловые и пихтовые дрова выделяют большое количество дыма. Сосновые и еловые дрова стреляют угольками, искрят.

Пихта практически не стреляет, поэтому наиболее предпочтительна для костра-нодьи. Соответственно, при выборе хвойных пород деревьев стоит учитывать меры безопасности из-за их искрообразования.

Лиственные породы деревьев

Обязательный навык в зимнем лесу — умение отличать сухое и мёртвое дерево от живого. Зимой листва опадает, и достаточно трудно издалека определить состояние ствола дерева. Таким образом, если на стволе полностью или частично отсутствует кора, при ударе по нему раздаётся звонкий звук или при срезе ветви срез сухой и серый, — это наш выбор. Также стоит обратить внимание на заселение дерева ксилофагами — это преимущественно растительноядные насекомые, которые свидетельствуют о смерти дерева. Их наличие легко определить по мелким отверстиям в стволе.

Если недалеко от стоянки нет достаточно сухого хвойного леса, стоит обратить внимание на следующие породы деревьев:

- ольха, осина, липа: хорошо горят, легко колоть;

- бук: много тепла, колоть труднее, чем хвойные, за исключением лиственницы. Дуб — король дров: очень теплотворен, редко встречается в тайге, трудно колоть;

- клён: не стреляет, хорошо горит, легко раскалывается.

Стоит избегать следующих пород древесины:

- берёза: несмотря на то что она теплотворна и жарко горит, в качестве сухостоя не встречается. Валежник либо гнилой, либо трухлявый;

- тополь: не самый предпочтительный выбор, хоть и широко распространён. Быстро прогорает, искрит;

- ива: быстро горит, низкая теплотворность.

Розжиг

Самое ответственное мероприятие при организации костра — его розжиг. Для успешного розжига можно выделить два главных аспекта, не считая выбора древесины, — это устройство получения огня и трут.

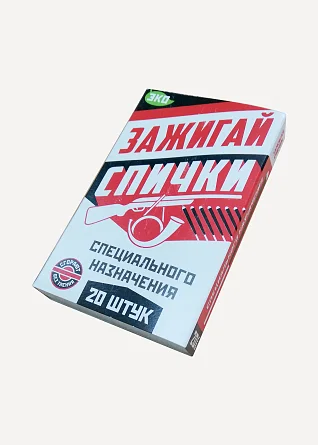

Спички

В качестве устройства получения огня в условиях зимнего похода самым предпочтительным вариантом станут спички. Как у всякого снаряжения, у спичек есть свои плюсы и минусы.

Минус спичек в том, что они могут отсыреть, набрав влагу из пота. Поэтому их следует предварительно обработать (окунуть в расплавленный парафин) либо хранить в герметичном футляре. Стандартные спички, произведённые по ГОСТу, обладают низкими показателями ветроустойчивости.

Плюс заключается в том, что спички беспроблемно зажигаются при самых низких температурах.

Минусов стандартных спичек можно избежать, используя штормовые спички. Они длиннее обычных, и в их состав входит большее количество хлората калия, поэтому они легче воспламеняются и горят при любых погодных условиях, даже в шторм и под водой. При этом они, естественно, тяжелее, габаритнее и дороже.

Зажигалки

Всегда необходимо иметь запасной источник получения открытого огня, — например, зажигалки. На сегодняшний день распространение получили два типа зажигалок — бензиновые и газовые. У каждой есть свои плюсы и минусы.

В силу своих физических свойств газовая зажигалка менее предпочтительна, так как абсолютное их большинство в качестве топлива используют смесь газов из пропана и бутана. При пониженных температурах давление газа становится меньше атмосферного. Поэтому атмосферное давление препятствует выбросу газа через газовый редуктор зажигалки. На морозе и в высокогорье газовая зажигалка работает хуже.

Бензиновые зажигалки лишены этого минуса, так как в них используется принцип обычной керосиновой горелки — топливная ёмкость и фитиль. Отлично работают при пониженных температурах, хотя пламя горения ниже, чем у газовых. Бензиновые зажигалки крупнее и тяжелее газовых.

Трут

Это легковоспламеняющийся материал, который служит для последующего розжига костра. Его особенность в том, что он способен воспламеняться даже всего лишь от искр. В качества трута можно использовать обширный спектр материалов — от традиционных до весьма изощрённых.

Самый подходящий и распространённый материал для трута в зимнем походе – высохшая хвоя и берёзовая кора. Встречается практически везде. Однако перед зимним походом будет разумно изготовить трут своими руками.

Для этого подойдёт очень многое:

- ватные диски, пропитанные парафином;

- сухое горючее;

- стеариновая свеча;

- небольшой кусок распушённой ваты;

- немного стружки, сточенной с дров.

Также в качестве трута может подойти истёртая высохшая трава, которая весьма часто встречается под слоем снега, еловые шишки, щепа и стружка из сухих ветвей, отмершие части мелких кустарников либо другие растительные высохшие горючие материалы.

Газовый помощник

В качестве хитрости можно использовать газовую паяльную лампу — её ещё называют газовым резаком. Разумнее всего остановить выбор на устройстве с пьезоподжигом. Такой выбор освободит вас от заготовки трута и кропотливого розжига. Учтите, что при низкой температуре стоит предварительно согреть газовый баллон. Это можно сделать за 10–15 минут до остановки на ночёвку, просто убрав его во внутренний карман пуховика.

Разведение костра

При разведении костра необходимо придерживаться определённого порядка действий.

Во-первых, примите решение, на каком месте и какой тип костра вы устроите. В основном костры зажигаются снизу вверх, за небольшим исключением. То есть трут располагается в самой нижней точке. Если это необходимо, место под трут выстелите небольшими ветками, чтобы он не гас от растопленного снега. Исключение составляет вариант с костровой сеткой.

Во-вторых, запасите необходимое количество мелкой древесины, такой, как мелкие сухие ветви деревьев или щепа от поленьев, для получения достаточного количества мелкого угля, чтобы поддерживать горение костра. С каждым новым подкидыванием дров увеличивайте их диаметр, пока не перейдёте к поленьям или чуркам.

Место для костра

Самое традиционное занятие при подготовке к разведению костра зимой — выкапывание ямы в снегу. Если группа не планирует использовать специальную костровую сетку (о ней ниже), яма — единственное решение. Разведённый прямо на снегу костёр прогорит недолго: выделяемое им тепло растопит снег, костёр погрузится в него и потухнет. Для копания ямы разумно иметь с собой лавинную лопату: она легка и компактна. Также можно использовать подручные средства, например, лыжу, но тогда процесс займёт намного больше времени и отнимет больше сил. Яма обладает существенным плюсом: она оберегает вас и костёр от ветра. Вы меньше мёрзнете и тратите меньше дров.

Очень важно не менее тщательно выбрать место для костра, соблюдая меры предосторожности и пожарной безопасности. Разумеется, стоит организовать лагерь в лесном массиве, он защитит вас от ветра и предоставит нужное количество дров. Также необходимо избегать склонов и логов: на них скапливается большое количество снега. Наиболее приоритетным будет лес с ровным профилем рельефа.

Если вы намереваетесь использовать костровой тросик для подвешивания посуды, чтобы приготовить еду, то стоит предварительно удлинить его, чтобы его можно было растянуть между двумя деревьями на расстоянии 4–6 метров. Не разводите костёр под низко свисающими ветвями деревьев.

Малочисленным группам целесообразнее использовать костровые сетки, чтобы не тратить время на откапывание костровища. Они, как правило, выполнены в виде гибкой мелкоячеистой сетки из нержавеющей стали. Весьма компактны и относительно легки. В среднем сетка весит 500 гр. Костровая сетка в сочетании с костровым тросиком — рациональное и быстрое решение.

Но костровая сетка — не панацея. Её использование возможно с небольшим количеством дров. Огромный жаркий костёр для обогрева большой группы на ней не разведёшь. Сетка может провиснуть до снега либо тросы, удерживающие её, могут оборваться.

Особенно важно соблюсти расположение костра относительно лагеря, то есть учесть направление ветра и ставить лагерь с наветренной стороны, а костёр разводить с подветренной, чтобы дым не мешал ночлегу. Также имеет смысл защитить костёр тентом со стороны ветра. Усиленный ветер увеличивает расход дров в 2–3 раза.

Виды костров

Очевидно, что помимо навыка разведения костра, турист должен уметь правильно выбрать его тип. От выбора типа костра зависит скорость расхода дров. Сколько дров стоит запасти на обогрев, приготовление пищи и ночлег? Хватит ли выбранного типа костра на обогрев всех участников, на приготовление еды и сушку снаряжения? Требуется ли выделять дополнительное время на разведение костра утром?

Для небольших групп в пределах 4–5 человек подойдут следующие типы костров: шалаш, охотничий, колодец.

У шалаша большой расход дров, но он даёт преимущество для готовки и обогрева, выделяет много тепла во все стороны. Важно постоянно контролировать костёр и подбрасывать дрова.

Охотничий костёр снижает расход дров и защищён с одной стороны от ветра бревном. После розжига можно добавить бревно с противоположной стороны и использовать пару брёвен, расположенных параллельно друг другу, для приготовления пищи. Позволяет обойтись без костровых принадлежностей. Выделение тепла ниже, чем у шалаша.

Колодец — оптимальный выбор костра. Обладает средними показателями между количеством необходимых дров, сложностью организации и количеством полученного тепла. Необходимо запасти достаточное количество дров. Лучшим вариантом для этого станут жердины диаметром не менее 10 см, распиленные на небольшие брёвна длиной 40–60 см.

Если ваша группа многочисленна, то придётся заготовить большое количество дров, так как выбор типа костра будет соответствующий. Для больших групп подойдут несколько типов костров: все типы таёжных, колодец и пирамида.

Таёжные костры представляют собой нагромождённые друг на друга брёвна. Обычная схема таких костров — три бревна длиной не менее метра расположены параллельно друг другу. Следующий ряд расположен аналогично первому, но перпендикулярно ему. И так далее, количество уровней может доходить до четырёх и более. Даёт много жара и возможность готовки требуемого количества пищи на всю группу. Расход дров умеренный. После прогорания середины брёвен их остатки складываются аналогично.

Колодец — также оптимальный выбор для больших групп. Он увеличивается в размерах. Рекомендуется использовать крупные дрова диаметром не менее 13–15 см. По окончании образуется множество углей, которые подойдут для кипячения воды и её запаса на утро — для завтрака и утренних гигиенических процедур.

Пирамида — костёр, аналогичный таёжному. Первый ряд выкладывается из трёх и более параллельных друг другу брёвен. Следующий ряд располагается на первом, также параллельно первому ряду, но брёвна размещаются в промежуток между брёвнами первого ряда. Таким образом, если первый ряд состоит из трёх брёвен, то следующий будет состоять из двух, и так далее. Позволит приготовить огромное количество еды и обогреть всю группу. Даёт много жара. Позволяет высушить много снаряжения. По завершении в нём образуется множество углей, которые можно использовать на будущее.

Нодья. Отдельно стоит упомянуть такой костёр, как нодья. Костёр подходит для обогрева и ночлега, сушки снаряжения. Используется как для индивидуальных ночёвок, так и для ночёвок малых и больших групп. Отличается большим тепловыделением, но не подходит для приготовления пищи. Сложен, требует подготовки и практики.

Классической нодьей считаются два уложенных друг на друга бревна диаметром не менее 20–30 см. В качестве удерживающего приспособления подойдут колышки из свежих лиственных веток, которые располагаются по торцам с каждой стороны брёвен, т. е. необходимо 4 колышка. Рабочая сторона брёвен, которая будет подвержена жжению, предварительно затёсывается, на нижнее бревно выкладывается трут и розжиг — хвоя или береста, стружка, щепа. После на розжиге размещаем уголь и поверх него — верхнее бревно.

Важно следить за тем, чтобы бревна схватились, т. е. на рабочей стороне брёвен должно образоваться достаточное количество углей, чтобы горение поддерживалось. Очень важно выбирать брёвна без сучьев. Сучья в стволе дерева плотнее, а значит, будут гореть дольше, то есть брёвна прогорят быстрее, чем сучья на них. Это приведёт к тому, что посреди ночи придётся вставать и обтёсывать сучья и заново разжигать нодью. Процесс не самый быстрый и среди ночи малоприятный.

Существует вариант нодьи из трёх брёвен. Складывается по типу пирамиды. В промежуток между уложенными параллельно друг другу нижними брёвнами сверху укладывается третье. Такой тип костра более трудоёмок, он подходит для больших групп. Требует заготовки большего количество дров, и его дольше разжигать. Не требует кольев для удержания конструкции: достаточно подпереть нижние брёвна ветками. Необязательно затёсывать бревна. При всех своих очевидных минусах даёт громадные плюсы: очень много тепла, горит всю ночь и останется на утро.

В заключении стоит сказать, что только практика определяет успешность разведения костров в зимнем походе. Не забывайте, что без дров костёр невозможен. Поэтому прежде всего стоит серьёзно подойти к вопросу выбора дров. Изучить свойства древесины и особенности её горения. Ознакомиться с природным трутом, который встречается в лесах, и попробовать разжечь разные типы костров. Изучите регион будущего путешествия, и если данных в сети недостаточно, то обратитесь за советом к местным туристам. Туристическое сообщество огромно, и обязательно найдутся те, кто сможет и захочет помочь советом.