Даже тот, кто только начал заниматься туризмом, слышал про категории сложности маршрутов. В этой статье мы разберёмся, чем отличается «единичка» от «тройки» и «шестёрки», кто и как решает, какой оценки достоин тот или иной поход, какие проблемы имеются у системы категорирования и как её нужно использовать при планировании похода.

Сертифицированный каяк- и рафтгид, инструктор Международной федерации рафтинга (IRF), создатель компании Ticket 2 Ride, автор курса по безопасности на бурной воде WW Safety School и книги «Безопасность на бурной воде». Редактор блога компании Сплав.

Основатель туристического клуба «Шуриктревел», инструктор-проводник спортивного туризма, член Русского географического общества.

Зачем нужна система категорирования маршрутов

Со времен Советского Союза в России существует система категорирования туристических маршрутов в зависимости от их сложности. Изначально её придумали для спортсменов, чтобы они могли соревноваться между собой. Однако категории сложности (КС) используют как самодеятельные туристы, так и компании, организующие коммерческие походы.

Всего категорий шесть. Первая самая простая, шестая — самая сложная. Походы проще «единички» называются некатегорийными.

Зачем же нужна система категорирования?

- Чтобы при подготовке к маршруту знать, к чему готовиться, и правильно оценить свои силы. Если группа в прошлом сезоне прошла маршрут третьей категории сложности, и это был по-настоящему тяжёлый поход, то не стоит в этом сезоне собираться на маршрут четвёртой категории.

- Чтобы иметь возможность оценить предыдущий опыт участника. Если группа собралась на «пятёрочный» маршрут, то брать туда человека с опытом первой категории определённо не стоит.

- Чтобы хвастаться друг перед другом своими выдающимися достижениями в туризме.

- Для проведения соревнований по спортивному туризму, когда группы предоставляют в маршрутно-квалификационную комиссию отчёты о пройденных походах, чтобы определить, кто же прошел самый сложный и интересный маршрут.

Как определяются категории сложности в туризме

Категории маршрутов определяются по-разному для разных видов туризма. Обычно оценивается километраж, продолжительность, сложность определяющих препятствий. Иногда добавляются поправочные коэффициенты. Не стоит путать сложность всего маршрута целиком (то есть пути из точки А в точку Б с преодолением определённых препятствий) и сложность этих самых препятствий.

Расскажем про наиболее популярные виды туризма: пеший, горный и водный.

Пешеходный туризм

Пешеходная классификация самая запутанная. Открыв методику категорирования пеших маршрутов, можно увидеть много разнообразных таблиц и формул. Она учитывает километраж, продолжительность, локальные и протяжённые препятствия, набор и сброс высоты за поход, автономность маршрута, труднопроходимость и географический показатель региона.

Базовые показатели протяжённости и продолжительности пеших маршрутов разных категорий представлены в таблице.

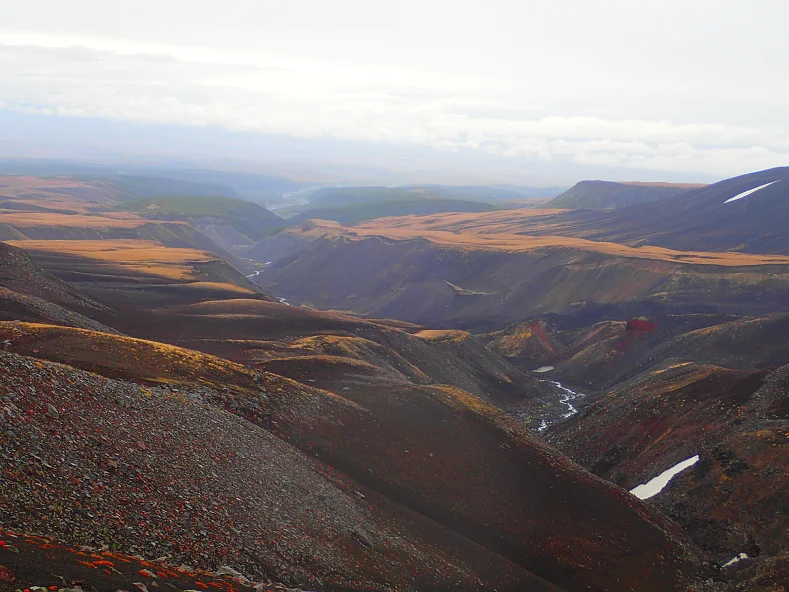

Локальные препятствия — это те, которые можно показать на карте: перевалы, броды, каньоны, вершины. Они ранжируются от простого сложному и обозначаются буквой и цифрой: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б. Географический показатель — это, грубо говоря, отдалённость. Европейская часть России имеет коэффициент 1, Алтай — 8, а Новая Земля — 30. Труднопроходимость — интегральная оценка сложности рельефа, характерного для данного региона. Например, передвигаться вне тропы по Крыму или Центральной России значительно легче, чем по плато Путорана или хребту Черского в Якутии.

Желающие разобраться в дебрях классификации пешеходных туристических маршрутов должны обратиться к этому нормативному документу Федерации спортивного туризма России. Желаем удачи.

Горный туризм

Здесь всё просто. На категорирование маршрута влияет километраж, сложность пройденных перевалов и продолжительность похода.

Сложность перевалов определяется крутизной склонов, покрытием (травянистое, скальное, снежное, ледовое), набором необходимого для безопасного преодоления снаряжения, временем, затраченным на прохождение, и количеством точек страховки. Более подробно узнать о категорировании перевалов можно здесь. Все характеристики, кроме крутизны и покрытия склонов, являются субъективными. Одной группе на прохождение перевала потребуется три часа, две точки страховки и минимальный набор снаряжения, а другой — целый день, 20 точек страховки и полный комплект альпинистского оборудования.

Например, для похода первой категории достаточно пройти только два перевала 1А. Если их будет 5 или 100, в пути вам встретится множество сложных и опасных бродов, где надо навесить верёвочную переправу, долин, где надо продираться сквозь кусты, то поход так и останется «единичкой».

Если пройти один перевал 1Б в походе первой категории, то этот поход будет называться «поход первой категории с элементами второй». А два перевала 1Б и один 1А уже сделают этот поход «двойкой».

Не стоит путать горный туризм с альпинизмом. У альпинистов действует своя система классификации вершин по сложности.

Водный туризм

В настоящее время в нашей стране параллельно используются две системы категорирования: российская и международная.

Российская система категорирования в водном туризме очень похожа на таковую в горном. Для оценки сложности реки (или маршрута, включающего несколько рек) применяется следующая таблица соответствия количества ключевых препятствий — порогов, километража и продолжительности. Отдельные пороги делятся на шесть категорий трудности, высшие из которых также имеют подкатегории A, B, С.

То есть маршрут 4 категории сложности имеет протяжённость минимум 100 километров, продолжительность 10 и более дней и три порога 4КС.

Сложность порогов оценивается на глаз по весьма расплывчатым описаниям. И если отличить «двойку» от «пятёрки» не составит труда, то оценка порога на «пятёрку» или «шестёрку» всегда остаётся на совести оценивающего.

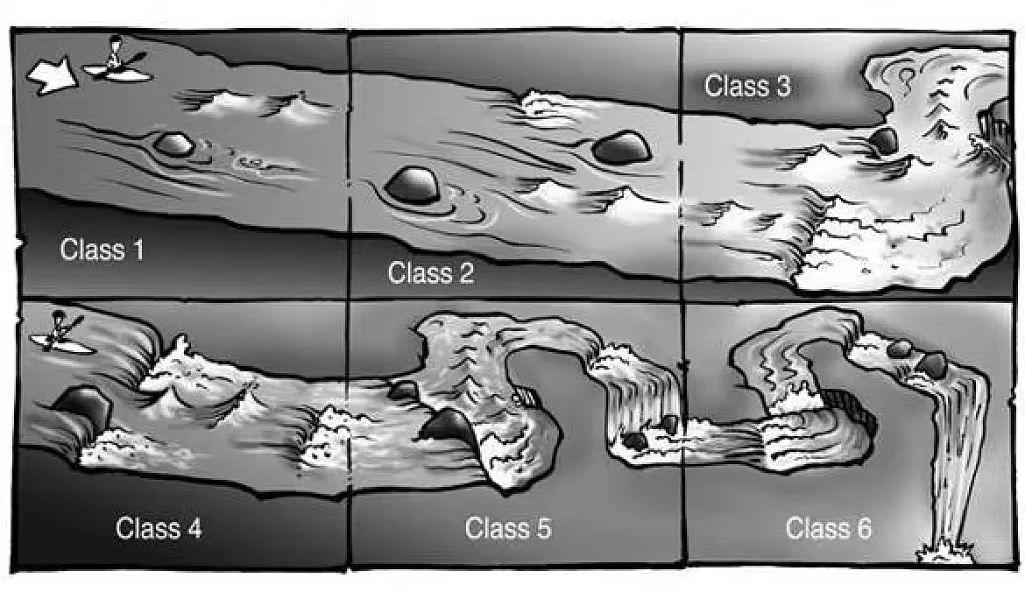

Международная система классификации делит сплавные участки на классы в зависимости от сложности.

Класс трудности характеризует только сложность препятствий реки. Километраж и продолжительность сплава роли не играют.

Обозначение класса сложности типа III–IV (V, X) следует понимать так: в зависимости от уровня воды описанная секция реки имеет III или IV класс. В скобках указывается сложность единичного препятствия, сильно выделяющегося на общем фоне реки. В данном случае на участке присутствует один порог, относящийся к V классу сложности, а также один обнос.

Международная классификация ориентирована в основном на каяки, тогда как советская — на катамараны. Поэтому даже отдельно взятый порог будет иметь разные оценки. Так, например, для квалифицированного каякера отвесный трёхметровый слив не представляет существенной трудности, а для экипажа катамарана является серьёзным препятствием просто в силу конструкции судна.

В России, чтобы избежать опасной путаницы, прижилась традиция использовать римские цифры и слово «класс», когда речь идет об оценке по международной шкале, и арабские цифры и слово «категория», когда речь идет о российской шкале. Каякеры и пакрафтеры в своих описаниях используют международную систему, водные туристы — российскую. Федерация спортивного туризма России признаёт только отечественную классификацию.

Как узнать категорию сложности туристического маршрута

Очевидно, что узнать категорию сложности маршрута нужно до того, как окажешься на его старте. Где же искать заветную цифру?

Если нужна только категория сложности, то стоит обратиться к Перечню классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий. Актуально для походов по России и соседним странам.

Знать одну только категорию сложности предстоящего маршрута недостаточно. Для более детальной подготовки нужно обратиться к отчётам и путеводителям.

В наследство от советской эпохи туризма нам досталась уникальная традиция составления отчётов по итогам путешествий. Невероятная популярность этого вида активности в Советском Союзе и после в России привели к тому, что все маршруты на территории страны и ближнего зарубежья были пройдены и описаны. В настоящее время традиция по-прежнему жива, и количество описаний маршрутов в открытом доступе постоянно пополняется. Абсолютное большинство отчётов, составленных за последние 20 лет, можно найти в интернете. Федерация спортивного туризма России ведёт работу по оцифровыванию более старых описаний. Если найти в сети нужный документ не получилось, то можно воспользоваться старым проверенным способом: прийти в библиотеку местной маршрутно-квалификационной комиссии, найти отчёт там и заодно получить консультацию от аксакалов спортивного туризма, которые нередко владеют актуальной информацией о состоянии маршрутов.

Хороший отчёт укажет не только цифру категории сложности, но и предоставит множество полезной для подготовки информации.

Существуют специальные издания — путеводители по туристическим маршрутам, или же гайдбуки. Современный путеводитель — это справочник, содержащий описания большинства маршрутов региона и всю необходимую информацию для подготовки путешествия: логистика, климат, сезонность, жильё, аренда снаряжения и так далее. Большинство путеводителей по-прежнему имеют формат бумажной книги, но с каждым годом появляется всё больше и больше сайтов и приложений для смартфонов с описаниями маршрутов. По сравнению с туристическими отчётами, описания в путеводителях максимально сжаты и содержат только необходимую информацию.

Проблемы системы категорирования

Первая и главная проблема заключается в том, что не всегда получается объективно оценить сложность определяющих препятствий маршрута. Первопроходцы перевала могут оценить его как 2Б, следующая группа как 3А, а третья, прошедшая его в другое время года, — как 1Б. Ведь восприятие сложности очень субъективно. То же самое с порогами на бурных реках. По сути мы имеем дело с методом экспертных оценок. Чем больше туристических групп прошло и оценило то или иное препятствие, тем точнее будет его оценка. Но если перевал или порог пройден всего один или два раза, то доверять цифре в главе «категория сложности» не стоит. Помимо этого, некоторые спортивные туристы склонны приукрашивать в отчётах сложность пройденных препятствий, чтобы получить вожделенные справки за нужную категорию.

Вторая проблема заключается в том, что невозможно вместить всё многообразие природных факторов в одну цифру категории сложности. На реках меняется уровень воды, в горах — погода и снежный покров. Некоторые маршруты сложные, но безопасные, некоторые — наоборот. Реки третьей категории сложности в Карелии и реки той же категории на Кавказе требуют для безопасного сплава очень разных навыков.

Третья проблема — это устаревание подхода к оценке по протяженности, длительности и автономности. С каждым годом туристические группы ходят всё быстрее и быстрее. Маршруты, требовавшие двух недель на прохождение всего двадцать лет назад, сейчас могут быть пройдены на три-четыре дня. Зачем сплавляться по реке 100 километров, если все пороги расположены на первых десяти? Зачем тащить огромный тяжеленный рюкзак, если в середине маршрута можно пополнить запасы продовольствия в деревне? Устаревший подход к оценке категории сложности порой приводит к забавным казусам. Например, эталонный по сложности водный маршрут на Алтае — река Башкаус (V (VI) международный класс сложности), пройденная за три дня, является по российской классификации некатегорийным маршрутом, а за 10 дней — маршрутом шестой категории сложности.

Как же использовать систему категорирования

ВНИМАНИЕ! Знание категории сложности не может дать полное представление о маршруте. Невозможно свести всё многообразие белой воды, горного рельефа и прочих природных условий к одной цифре в графе «Категория сложности». При подготовке путешествия обязательно нужно учитывать огромное множество других важных характеристик маршрута.

Цифра категории сложности — лишь отправная точка для планирования похода, грубая первичная оценка. Для того чтобы пройти маршрут безопасно и получить от этого удовольствие, нужно тщательно изучать отчёты и путеводители, смотреть видео и фотографии, долго изучать карты и спутниковые снимки, найти GPS-треки, поговорить с побывавшими там людьми. Категория сложности обязательно должна быть учтена при подготовке к маршруту, но только вместе с другими значимыми показателями.

Помимо изучения маршрута, всей группе нужно готовиться: тренироваться, подбирать снаряжение, отрабатывать командное взаимодействие.